こんにちは!運営の泉田です。

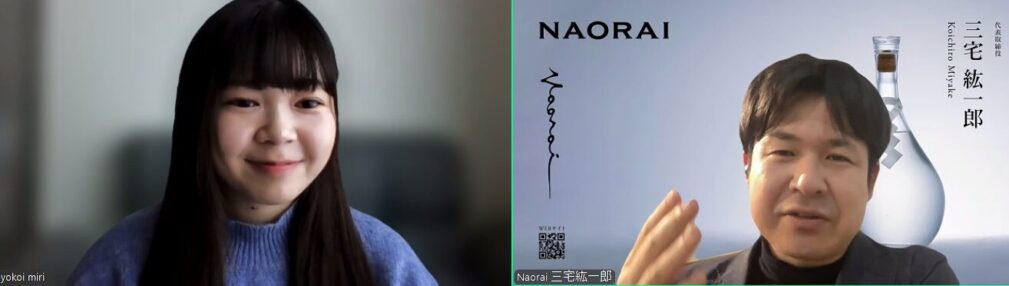

今回の経営者インタビューはナオライ株式会社代表取締役の三宅紘一郎さんです。

近年、日本酒を醸し続けて来た酒蔵の多くが醸造を止め廃業しています。そんな問題に対し、「浄酎」という新しい付加価値をつけた商品を作っている「ナオライ」。

今回のインタビューでは、代表の三宅さん自身の学生時代の事や「人生をどう歩んでいくのか?!」など、メッセージがたっぷり詰まった記事です。

ぜひご一読ください!

会社概要

会社名 ナオライ株式会社

代表 三宅紘一郎

住所 広島県呉市豊町久比3960番三角島

設立年月 2015年4月6日

事業内容 酒蔵に対するアプローチを通じ、「日本酒に新たな価値を生み出す」

URL ナオライ株式会社

インタビュー

それではインタビュースタートです。

(横井)

ビズキャンプラスの学生に向けて事業内容を教えてください。

(三宅さん)

広島発の会社として、日本酒酒蔵の再生を事業としています。 日本酒を様々な形で加工し、新たな価値を生み出すことで、酒蔵を再活性化することを目指しています。

(横井)

三宅さんは、なぜ日本酒業界でお仕事をしようと思ったのでしょうか?

(三宅さん)

事業を始めたきっかけは、やはり自分のルーツに深く根ざしています。私は、広島出身で、実は家族に酒蔵関係者が多いんです。昔は酒蔵同士で結婚することも多かったようで、祖母も酒蔵の出身ですし、親戚にも酒蔵に関わっている者がたくさんいます。そんな環境で育ったので、酒蔵は私にとって本当に身近な存在でした。

大学1年の頃、何気なくお酒業界に興味を持ち、色々と調べてみました。すると、驚いたことに、日本酒業界が非常に厳しい衰退産業であるという現実を知りました。特にここ40年で、多くの酒蔵が次々と廃業していると聞いて、衝撃を受けました。

その時、自分のルーツである酒蔵と、業界が抱える課題が、自分の中で見事に結びついたんです。「これは自分が取り組むべき課題だ」と強く感じ、日本酒業界の未来を切り拓き、次世代に引き継ぐような仕事がしたいと、大学1年生の頃に決意しました。それが、今の事業を始めるに至った原点です。

(横井)

酒蔵との協業を進める中で、発見や想定しなかったメリット、デメリットはありますか?

(三宅さん)

上海での生活を経て広島に戻り、約9年前に「ナオライ」を創業しました。創業当時から変わらない私のテーマは、酒蔵の衰退を食い止めたい、そして酒蔵さんにメリットのある事業を創りたい、という二つです。海外市場開拓もその一つでしたが、日本に帰国して改めて日本酒業界を深く見つめ直す中で、私は「解像度」という言葉を意識するようになりました。カメラの解像度を上げるように、日本酒業界の現状をより細部まで、より鮮明に捉えたいと思ったんです。

海外から日本酒業界を見ていた時とは違い、日本に帰ってからは、酒蔵の方々と直接お話させていただいたり、実際に酒蔵の現場を見学させていただく機会も増えました。そこで改めて痛感したのは、想像以上に多くの酒蔵が経営難に苦しみ、廃業の危機に瀕している現実でした。実際に酒蔵を訪問し、現在の生産量や過去の生産量、売れ行きなどを伺ううちに、日本酒業界の市場は全体としては縮小傾向にあるものの、高級酒市場は成長しているという状況が、より鮮明に理解できるようになりました。業界の解像度が高まるにつれて、日本酒業界が抱える課題も、より具体的に見えてきたんです。

(横井)

スタートアップとして成長していく中で、経営者として難しかったこと、それを乗り越えた方法を教えてください。

(三宅さん)

私たちのようなスタートアップが事業を続けていく上で、常に意識しなければならないのは、「自分たちにしかできないことは何か」ということです。 ナオライという会社名にこだわらず、日本酒業界に貢献できることであれば、他の人に任せられることはどんどん任せるべきだと考えています。私たちがやるべきことは、他の誰でもない、私たちにしかできないこと、そこに集中すべきなんです。

そして今、私たちがこだわり抜き、挑戦し続けているのが「浄酎」という新しい生産方式です。これが本当に私たちにしかできないことなのか、常に自問自答しながら、日々壁にぶつかり、壁を乗り越えようと試行錯誤しています。 この壁を完全に乗り越えたとはまだ言えませんが、常にその壁を意識しながら、事業を進めている、というのが現状です。もし、私たちがこの事業から撤退したとしても、業界に何も変化がなかったとしたら、私たちの存在意義はなかったと言えるでしょう。 だからこそ、私たちは「私たちにしかできないこと」に徹底的にこだわりたいと考えています。

(横井)

三宅代表自身のことについても聞かせてください。どのような学生時代を送っていましたか?

(三宅さん)

振り返ると、私は若い頃から「自分はどういう生き方をしたいんだろうか」ということをずっと考えていました。幸運なことに立命館大学に進学できたのですが、せっかく大学に入れたのだから、自分の人生を何に使おうか、ということを真剣に考えていましたね。

そんな中で、早くから日本酒業界に興味を持っていたこと、そして大学1年生の頃に図書館で日本酒業界に関する文献を読み漁るうちに、業界が抱える課題を知ったことが、私にとって大きな転機となりました。 「これこそが、自分の人生をかけるテーマかもしれない」と、直感的に感じたんです。

そのテーマに向けて、大学では論文のテーマを「日本酒と中国」にすることを決め、中国との交流に興味がある友人たちと学生団体「日中学生交流団体freebird」を立ち上げました。関西、関東、上海の3都市に拠点を持ち、日中の若者が未来の日中関係について語り合う場を作ろう、という壮大な目標を掲げた団体です。

最初は「そんなこと本当にできるのかな?」と不安もありましたが、仲間を集め、協力者を探し、きちんと計画を立てて実行したら、本当に実現できてしまったんです。 大学時代に、不可能だと思っていたことを成し遂げた経験は、私にとって大きな自信となりました。

(横井)

過去の経験で今に活かせていることは何ですか?

(三宅さん)

「思えば叶う」これは、私の人生における非常に大きな実体験として、今も深く心に刻まれています。 例えば、学生時代には、日本と中国の学生を500人規模で集めて、日中間の未来について語り合うフォーラムや合宿などを企画・運営していました。 最初のメンバーは、私と友人を含めたたった3人。それが、熱意ある仲間が集まるうちに、100人近い学生団体に成長し、当初は想像もできなかったような大規模なイベントを、自分たちの手で実現することができたんです。 「なんで僕たちがこんな凄いことを成し遂げられたんだろう?」と、驚きと感動で胸がいっぱいになったことを覚えています。

また、家族や先祖が酒蔵に関わっていたこと、そして、過去の偉大な創業者たちの物語に触れる中で、「一人の人間でも、こんなに大きなことができるんだ」ということを、幼い頃から敏感に感じていました。 まるで、一人の小さな思いが、静かな池に石を投げ入れた時の波紋のように広がり、やがて大きなうねりを生み出す。そんなイメージを常に持っていましたし、実際に自分たちで行動することで、それが現実になることを体感できた。この経験が、今の私の活動の原動力になっています。

(横井)

もし大学生に戻れるとして…過去の自分にアドバイスしたい事はありますか?

(三宅さん)

大学生の頃、中国に興味があって、勢いで一人旅に出ました。夜行列車を乗り継いで、上海から北京まで一日かけて移動したりもしました。当時の私にとっては、それが本当に大冒険でした。言葉も文化もよく分からない異国の地を、鉄道で一人で旅するなんて、想像もしていませんでしたから。

でも、その冒険を通して、中国がぐっと身近になりました。中国語を覚えたり、現地の文化に触れたりするうちに、世界が大きく広がっていくような感覚がありました。 中国での経験が、私の視野を大きく広げ、その後の人生に大きな影響を与えたことは間違いありません。

中国旅行をきっかけに、「世界一周もしてみたい」「鉄道でヨーロッパまで行けないだろうか」など、夢が膨らみました。 今では、「宇宙に関わる仕事も面白そうだな」と考えることもあります。 本当に、思考一つで人生は大きく変わると思います。

私はたまたま、日本酒を中国に輸出するという目標を見つけたから、上海に留学しましたが、もしあの時、ヨーロッパ展開やアメリカ全土への展開を考えていたら、また全く違う人生を歩んでいたかもしれません。 もし過去に戻れるなら、若い頃の自分に「世界はもっと広いぞ」「宇宙はもっともっと広いぞ」と伝えたいです。そして、もっと自由に、思考の枠を広げて、様々な可能性を探求してほしいと伝えたいです。

(横井)

ちなみに、上海に行って日本との違いで一番驚いたことはありますか。

(三宅さん)

中国での生活で、幼児教育の違いに驚かされた経験があります。日本では、「人を騙してはいけない」と教えられることが多いと思いますが、中国では全く逆で、「騙される方が悪い。騙されないように注意しなさい」という教育を受けると聞いて、衝撃を受けました。

この幼児教育の違いは、日本と中国の社会や文化、価値観の違いを象徴しているように感じます。 どちらが良い悪いという話ではなく、育ってきた環境や価値観が全く違う人たちがいる、ということを肌で感じました。

(横井)

今後、日本酒市場はどう変化していくと思いますか?その中でナオライはどんなポジションを目指しますか?

(三宅さん)

日本には約1,150社もの日本酒蔵がありますが、50年後、私たちは「日本にはまだ1,000以上の酒蔵がある」と言えるかわかりません。もしかすると、その頃には「日本の酒蔵は500社しかない」という未来が現実になっているかもしれません。酒蔵の数という側面から見ると、そうした未来も十分にあり得ると考えています。しかし、私は多様で豊かな日本酒文化を未来に残したいと思っています。だからこそ、事業を通して、酒蔵が地域にとって必要不可欠な存在であり、「あって良かった」と心から言われるような未来を創造したいと思っています。

一方で、日本酒業界全体を見ると、グローバル展開を積極的に進めている酒蔵さんや、革新的な取り組みに挑戦している酒蔵さんも、数百社規模で存在しています。そうした先進的な酒蔵さんは、超ハイエンドマーケットに進出し、世界のワインやウイスキーと肩を並べるような展開を見せ始めています。業界は二極化していくと予想しており、そこにこそ、私たちのような企業にとって大きなチャンスがあると考えています。グローバルな視点で見れば、日本酒はまだまだ成長の余地がある市場だと思います。しかし、そうした可能性に気づき、実際にグローバル展開に挑んでいる酒蔵さんは、全体の10%か20%程度に過ぎないという事実もあります。残りの80%くらいの酒蔵さんは、残念ながら規模縮小を余儀なくされたり、100年、200年と続いてきた歴史に幕を下ろすことを考え始めたりしているかもしれません。

私たちは、そうした状況にある酒蔵さんたちに対して、新しい提案として「浄酎」をご提供したいと考えています。「一緒に未来を切り開きませんか」と、共に歩む存在でありたいと願っています。

(横井)

これから、事業で(または個人的に)挑戦したいことがあれば教えてください。

(三宅さん)

私は広島で、学生時代に本当に小さな思いから始まった学生団体の活動が、今の事業に繋がっていることを実感しています。私たちはこれまで、広島で「浄酎モデル」の実証実験を行ってきました。この広島で培ったモデルを、全国に展開しようとしています。広島の日本酒で「浄酎」を作ってきましたが、例えば、新潟に浄溜所を作れば、新潟の日本酒を集めて、新潟の日本酒の「浄酎」を作ることができる。石川県の能登半島に浄溜所を作れば、石川県の日本酒の「浄酎」が生まれます。私たちは、この「浄酎」モデルを47都道府県に広げていきたいという、壮大な夢を描いています。まるで夢物語のように聞こえるかもしれません。ただ、学生時代からそうだったように、企画書やプレゼンテーション資料を作り、様々な人に「こんなことを実現したいんです!」と熱意を伝えていくうちに、少しずつ夢が現実になりつつあります。

私は、日本酒文化を守りたいという強い想いを持っています。そして、「浄酎」を造る際の原材料は米、つまり稲作です。「浄酎」の生産量を増やせば増やすほど、稲作も活性化していく。「浄酎」を造れば造るほど、生態系が豊かな田んぼが増えていく。これは、地球環境にとっても良い影響を与えるモデルだと、確信に近い想いを持っています。

だからこそ、この「浄酎」モデルを全国47都道府県へ、そして全世界へと広げていきたい。そんな壮大な夢を描きながら、日々、広島での生産拠点の立ち上げや、能登浄溜所の準備に奔走している毎日です。

(泉田)

今将来に悩む学生へアドバイスをお願いします。

(三宅さん)

私たちもブランディングにおいて、「自分の心が震えるか」 という感覚を非常に大切にしていることがあります。

私自身、なぜこれほどまでにお酒に興味を持つようになったのか? それは、お酒が昔から私にとって、心の底から惹かれるものだったからです。だからこそ、今こうして情熱を持って仕事に取り組めているのだと思います。

自分が何を大切にしたいのか、何に心を惹かれるのか。それを一番に考えること、大事にすることが何よりも重要だと考えています。就職活動をされていると、色々な情報や声が耳に入ってくると思います。「親がこう言っているから」「社会で流行っているから」「給料が良いから」…あるいは、自分が大切にしていることを「そんなもの意味がない」と否定されたりすることもあるかもしれません。

就職活動が進むにつれて、自分の「好き」 よりも、社会的な評価や待遇の良い方へ流されてしまうこともあるかもしれません。それも一つの選択ですし、間違いではないと思います。

しかし、そんな状況だからこそ、「自分は一体何に心を惹かれるんだろう?」「何をしている時に心が震えるんだろう?」 という問いを、決して忘れないでほしいと強く思います。

大学生の頃はまだ、自分の心に正直でいられる時間があったかもしれません。でも、社会に出れば出るほど、日々の忙しさに追われ、自分の心と向き合う時間を意識的に作らないと、見失ってしまうこともあるかもしれません。

そんな中で、「自分の心を大切にする」 ということに関連して、私が非常に感銘を受けた話があります。私は、インドネシア・バリ島で社会変革を起こす団体アースカンパニーの創業者である濱川明日香さん・濱川知宏さんという方から、「Do Have Be ではなく、 Be Do Have が大切だ」 ということを教えていただきました。

一般的には、Do Have Be、つまり「何かをやって、何かを得て、そして最後に『自分は何がしたかったんだっけ?』と考える」という順番になりがちです。 特に、昭和・平成の時代は、「とにかく良い会社に入って、給料を得る。 でも、ふと立ち止まって『あれ、自分は何がしたかったんだっけ?』となる大人も多い」 のではないかと思います。

そうではなく、Be Do Have、つまり 「まず『自分は何者になりたいのか?』を深く考え、だからこそ、この仕事を選ぶ。 そして、結果として『得るもの(Have)』がある」 という考え方の方が、より充実した人生を送れるのではないか、と私は感じています。

インタビューを終えて

(横井)

「思えば叶う」その考えが素敵だと感じました。自分がやりたいことをやり始めるのが難しかったり、勇気がなかったりすることが多いです。やれることもあれば、やれないこともある。しかし、今回の話を踏まえて、とりあえずやってみたら何かしらが返ってくると思いました。私もやりたいことは多いので、それを積極的に行動に移せたらいいなと考えています。

以上、ナオライ株式会社代表取締役 三宅さんのインタビューでした!

次回もお楽しみに~

COMMENT